Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

Neue Horizonte und neue Anforderungen

In gleich zwei Projekten werden bei der Handwerkskammer für Unterfranken der Einsatz neuer Technologien in der überbetrieblichen Ausbildung erforscht: Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ordnet die Chancen für die duale Ausbildung ein und blickt auf neue Anforderungen für Auszubildende sowie Ausbilderinnen und Ausbilder:

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Chancen, die durch Projekte wie in Schweinfurt, in den Ausbildungswerkstätten entstehen können?

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser: Für die Aus- und Weiterbildung eröffnen sich mit KI neue Horizonte. Das betrifft sowohl Ziele und Inhalte als auch Methoden, Lehr-/Lernmittel und Prüfungen. Auch die überbetrieblichen Berufsbildungszentren stellen sich vermehrt die Frage, auf welche Art und Weise diese Potenziale für die überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) genutzt werden können. Erste Antworten wollen wir gemeinsam mit den durch INex-ÜBA geförderten Projekten finden. Wie kann zum Beispiel die Lern- und Ausbildungsmotivation erhöht werden? Wie können Chatbots das Ausbildungspersonal unterstützen? Wie können Auszubildende lernen, Robotik für ressourceneffizientes Arbeiten einzusetzen? Diesen und vielen ähnlichen Fragen gehen die Projekte nach. Sie erproben diese Technologien in der ÜBA und machen sie greifbar und erlebbar. Auszubildende lernen dadurch mit modernen Technologien umzugehen, die in ihren Ausbildungsbetrieben nicht immer vorhanden sind.

Wie genau verändern neue Technologien die Anforderungen an Ausbildende und Auszubildende?

Die neuen Technologien erfordern eine veränderte Organisation des Lernens und müssen didaktisch in die Kurskonzepte eingebettet werden. Kurskonzepte, die beispielsweise auf KI aufsetzen, zielen verstärkt auf selbstgesteuertes und individualisiertes Lernen ab. Von den Auszubildenden erfordert das eine größere Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Zugleich müssen Lernprozesse anders begleitet und ausgestaltet werden. Dies wirkt sich auf die Rolle des Ausbildungspersonals aus, welches den Ausbildungsprozess stärker als bisher begleiten muss. Gleichzeitig sind die Ausbilderinnen und Ausbilder gefordert, die individuellen Dispositionen der Auszubildenden in den Fokus zu rücken. Das ist eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung.

Zentral für die Anwendung von digitalen Technologien und KI ist eine erweiterte Medienkompetenz: Ausbilderinnen und Ausbilder müssen sich weiterbilden und mit den neuen Technologien vertraut machen, um diese souverän im Ausbildungsprozess einbinden zu können. Dies erfordert nicht nur persönliche, sondern auch strukturelle Flexibilität und mediendidaktische Kompetenz. Wir alle müssen lernen, kompetent und kritisch-reflektiert mit KI umzugehen.

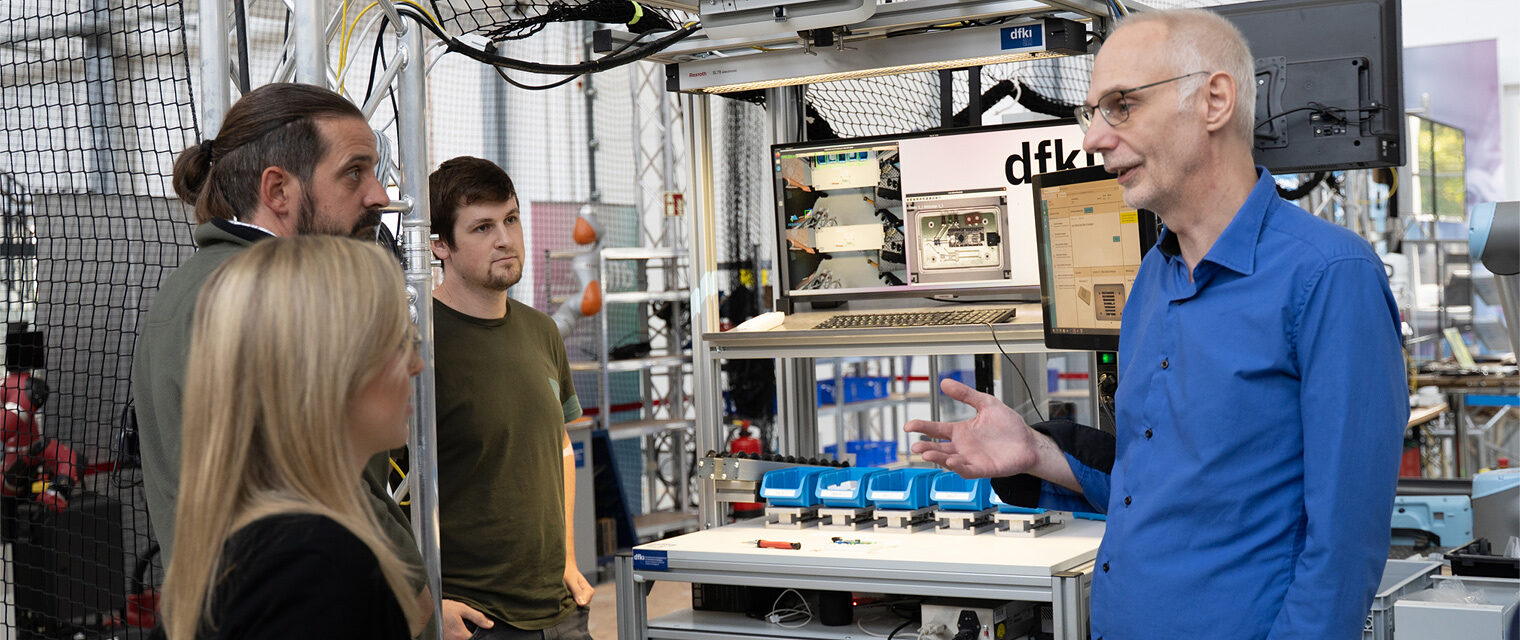

Im Labor in Saarbrücken zeigt Tim Schwartz (vorne) vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Uljana Bauer und Lukas Walter von Bildungszentrum Schweinfurt der Handwerkskammer für Unterfranken die Funktionsweise einer Tracking-KI – im Projekt KIgÜba in Schweinfurt ist diese ebenfalls Bestandteil des Lehr- und Lernkonzeptes.

Welche Rahmenbedingungen – auch politische – braucht es, damit die jetzt u. a. in Schweinfurt zu entwickelnden neue Lehr- und Lernkonzepte, nachhaltig in der überbetrieblichen Ausbildung verankert werden können?

Mit den Ausbildungsordnungen haben wir die Basis für eine umfassende Berufsausbildung, die durch ihre gestaltungsoffene Formulierung hohe Flexibilität ermöglicht. Auch die ÜBA ist gestaltungsoffen. Ihre Stärke liegt darin, Auszubildende mit neuen Entwicklungen und Technologien vertraut zu machen. Um Innovationen nachhaltig in der ÜBA zu verankern, sind neben einer modernen Infrastruktur natürlich auch qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder unerlässlich, die mit ihrer Offenheit, Motivation und Kompetenz Transformation gestalten.